|

|

По общему мнению школьных издателей, главное в газете — содержание, то есть текст. Не будем спорить. Внесем лишь небольшую поправку. По общему мнению школьных издателей, главное в газете — содержание, то есть текст. Не будем спорить. Внесем лишь небольшую поправку.

Представьте себе, что у вас есть замечательный текст, например, об учительнице, проработавшей в школе сорок лет. И блок новостей, где собрана информация о событиях в выпускных классах накануне экзаменов. И рассуждения учителя учителя литературы о сравнительных достоинствах «Кода да Винчи» и «Мастера и Маргариты». Кроме того — интервью с ректором института, в который мечтает поступить половина выпускников. А также три новых стихотворения поэтессы из 8А, письмо родителей с просьбой увеличить большую перемену и ответ директора школы, два рассказа на тему «Как я провел каникулы» и одна детективная повесть из жизни третьеклассниц.

Первым принес свой материал, конечно, учитель литературы. С него вы и начинаете верстку: сплошным блоком, шрифтом Times New Roman, от края до края страницы, без переносов, выключка по ширине.

Со следующего абзаца пойдут стихи (давно лежат, надо, в конце концов, опубликовать), потом про каникулы, потом интервью (страница кончилась, но ничего — переносим половину текста на следующую), потом детектив… Что мы получим в итоге? В лучшем случае — сборник текстов. Он не имеет права именоваться газетой, потому что лишен логики и структуры. У него нет «газетности», то есть особого порядка подачи текстов, свойственного именно газете как периодическому, то есть повторяющемуся изданию.

Газета выходит через определенные промежутки времени. И чтобы было понятно, что перед вами номера одной и той же газеты, а не куча новых, независимых друг от друга изданий, в ней должны быть повторяющиеся элементы. Первый из таких повторяющихся из номера в номер элементов очевиден — это название издания, его логотип. С ним все понятно — ни одна уважающая себя газета без логотипа в свет не выйдет. Вторая же, не менее важная составляющая газеты, не подвер — женная необдуманным

изменениям,

— ее структура. |

| Порядок слов |

О структуре газеты нужно говорить дважды: первый раз — о том, в каком порядке располагаются материалы, второй — о том, как этот порядок выражается во внешнем виде газеты.

Взглянем на первую полосу любой «большой» газеты. Почти наверняка мы обнаружим на ней начало ключевого материала номера: анонс, заголовок и несколько начальных абзацев, фотографию. Сам материал может располагаться даль — ше — на второй, а то и четвертой полосе, но уже первая объявляет читателю: вот этот — самое главное! (Обратите внимание: телепрограмма EuroNews по утрам представляет зрителям именно первые полосы европейских газет — и уже становится ясно, о чем сегодня пишет пресса.)

|

|

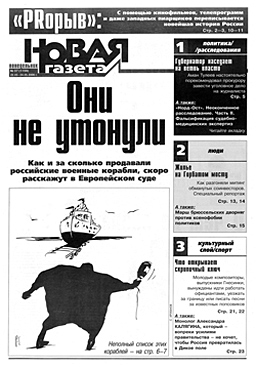

| «Новая газета». Москва, 2006.

Первая полоса не только сообщает темы

основных публикаций, но, кроме того, дает понять:

шутить и развлекать читателя сплетнями газета

не намерена |

«Театр теней». Газета Калининградского экономического

лицея «Ганзейская ладья», Калининград, 2005.

Строго говоря, «Театр теней» — не вполне газета, а нечто,

близкое к журналу. Издатели определяет его как «орган»,

не объясняя, что следует понимать под этим словом |

Как правило, где-то на первых страницах газеты находят себе место и новости. Без новостей никак нельзя — иначе придется переименовывать издание в альманах! И не стоит оправдывать их отсутствие тем, что с момента выхода прошлого номера в школе не произошло никаких интересных событий. Такого просто не может быть! Несколько сотен учеников, двадцать-тридцать учителей: у кого — нибудь из них наверняка что-то случилось. Вася нашел на улице кошелек, Лена получила электронное письмо из Англии, Петя с Мишей подрались, а затем помирились, Виктор побывал на симфоническом концерте, а Николай — в милиции, Ольга Сергеевна защитила диссертацию по педагогике, а Егор Семенович разбил свой «Москвич». За месяц в школе проходит сколько уроков? — подсчитайте сами — и на каждом происходит что-то любопытное. Задача журналиста — увидеть и зафиксировать интересные моменты. Образцовые новости — в калининградском «Театре теней». «Седьмой класс сходил на экскурсию на хлебозавод. Каждый получил в подарок батон и по три сушки. В планах класса — посещение кондитерской фабрики, там угощают конфетами» (смешная деталь — три сушки, самоирония — пойдем за конфетами; в итоге имеем информационное сообщение, которое трудно не заметить). «“Сам сломал — сам и починю» — под таким девизом живет 8-й класс. Правда, карниз чинили совсем не те, кто его обрушил, но зато обошлись без родителей. У Ильи Салахова, оказывается, золотые руки!» (И мастера похвалили, и на виновника поломки намекнули; дали не полный отчет о происшествии, а легкий очерк, вызвав тем самым любопытство читателя: как это вы карниз сломали?)

Чтобы читателю было удобно ориентироваться в газете, давным-давно придумана такая вещь, как рубрики.

Решающее значение для структуры газеты имеет и то, как поданы основные материалы номера: в одиночку или в команде. Итак, в портфеле редакции имеется материал о заслуженной учительнице. Конечно, если текст интересен сам по себе, он может выглядеть достойно и без дополнительных материалов. Но все же лучше немного подумать. Людмила Прокопьевна пришла в школу в 1965 году? Для большинства читателей это лишь пустые цифры; стоит дать краткую историческую справку о том, что в тот год происходило в стране (А. Ахматова окончила «Поэму без героя», зрители впервые увидели фильм «Операция Ы», А. Леонов вышел в открытый космос). Она преподавала математику, но программы по математике сменились уже не один раз: печатаем небольшое пояснение, чем программа 1965 отличается от нынешней. Один из ее учеников стал директором завода, а другой — генералом: находим* их и за — даем два-три вопроса о первой учительнице. Она не раз вывозила свои классы на экскурсии в другие города: рисуем карту России с маршрутами ее путешествий. Любит печь пироги: записываем и (с разрешения) публикуем рецепт. В итоге получаем действительно разносторонний, интересный и точный портрет человека, всю свою жизнь отдавшего школе. Причем куда более весомый, чем банальный текст с биографией. Что еще у нас в запасе? Литературоведческие исследования неизбежно требуют дополнений в виде цитат из обсуждаемых произведений, справок об авторах, подборки фактов из Интернета, высказываний других специалистов. Интервью с ректором института многое потеряет, если не будет сопровождаться исчерпывающей информацией об условиях приема в вуз и рассказом о его факультетах, опросом студентов или статистическими данными о его выпускниках. Принцип понятен: любой текст выиграет, если будет окружен другими материалами (различными по жанру, стилю и форме), что позволяет взглянуть на предмет обсуждения с разных сторон.

* Тем, кто полагает, что это чрезмерно сложно, стоит прочесть рассказ Марка Твена «Журналистика в Теннеси». — Примеч. авт.

|

|

| «Контакт!» Народная газета школы № 1259, Москва, 2005.

«Акунинский» разворот «Контакта!»: статья о писателе, рецензия на книгу, впечатления от фильма,

соцопрос «Кто должен играть Фандорина?», а также интервью с одноклассницей Григория Чхартишвили |

|

|

|

|

|

|

|

|

{sider} |