|

Вопросы

Помню себя, когда пошла в школу. У меня, маленькой непослушной девочки, было множество неразрешенных вопросов, и я с нетерпением ждала времени, когда в школе смогу наконец получить на них ответы.

Меня волновало: почему и куда улетают птицы в конце лета, а летят — треугольником? Что будет, если одна из них отстанет, устанет, заболеет? Ждать ее будут или покинут? Я думала: покинут — читала «Гадкого утенка».

О, как волновало меня небо — ночное, черное, летнее! Как могло случиться, что мы — одни во вселенной? Столько усеяно звезд — неужели они все мертвы? Откуда они появились, как рассыпались, есть ли среди них хоть одна, похожая на Землю? Я всматривалась в небо и сочиняла ответы…

И опять-таки тьма вопросов: зачем листья желтеют, а не синеют? Почему в носу две дырки? Какой смысл таится в том, что в живом мире всего по два? Мама и папа, девочка — мальчик.

Почему время имеет столько сущностей: завтра — сегодня — вчера; утро — день — вечер — ночь; двенадцать месяцев; тридцать дней; сто лет в веке (сто лет одиночества)? Где я, когда сплю? Что станет с миром, если отрезать голову? Живое ли море? Я была уверена, что живое — когда подходила к нему, волна ускоряла свое движение, нервничала — так казалось мне тогда…

У меня было еще много вопросов, и ненайденные ответы до сих пор тревожат меня в дни покоя или болезни.

Некоторые назойливые мысли побуждали меня к экспериментам. Например, я закапывалась в снег, чтобы убедиться, что под ним тепло (однажды суть не уснула в сугробе). В 50-градусный мороз на Сахалине лизнула железный столб и тут же примерзла к нему, язык потом жестоко болел (я прямо-таки помню, как меня искушал этот столб, как я стояла рядом с ним и сдерживалась); ныряла с большим камнем с лодки на многометровую глубину; прыгала с зонтиком с крыша сарая; ставила химические опыта на балконе со своим соседом Вовкой Старостиным (мы чуть не взорвались; после этих опытов Вовина мама, женщина деликатная и мудрая, попыталась обратить мое внимание на другие загадки природы и не зацикливаться на химии). У Платонова есть герой, который утопился из любопытства — посмотреть, что там, за гранью жизни. Так бывает, я в этом уверена…

Исследовательские опыты перемежались у меня с периодами созерцания и размышлений. Помню, я наблюдала за гусеницей, которая превращалась на моих глазах в сучок. Гусеница точно воспроизводила формы сучка, вплоть до мелких шероховатостей. И я ломала голову (меня, помню, просто раздирал этот вопрос): ну как этого достигла гусеница? Как через нее достигла этого природа? Биологию у нас преподавала молодая безвольная учительница, на уроках все занимались, чем хотели, — я же садилась на первую парту и задавала учительнице вопросы. И та рассказывала мне, что это тщательное искусство в подражании, которого достигла гусеница, называется мимикрией. «Сразу ли гусеница это умела? — спрашивала я. — А первая гусеница уже родилась с этим умением?» И Диана Михайловна, так звали нашу учительницу, рассказывала мне о селекции рефлексов в течение поколений, о других знаках природы…

Кстати, из-за всех этих вывихов, сомнений и страсти к экспериментам в школьные годы у меня было много проблем. Я никак не могла стать тихой, послушной девочкой, отвечать развернутыми предложениями на поставленные вопросы, заполнять дневник ровным почерком… Может быть, поэтому одно из самых сильных ощущений детства — несвобода. И ожидание: вот вырасту, и начнется настоящая жизнь. «Темницы рухнут, и свобода нас примет радостно у входа». В принципе, так и оказалось.

Жертвовать свободой приходилось для поддержания какого-нибудь условного правила или предрассудка, для усыпления бдительности родителей и, в конце концов, из-за себя самой. Кстати, вполне возможно, что ограничения и маяки, поставленные лично мною самой себе превосходят по количеству и силе те, на которых настаивали школа, родители, сверстники, позже — институт, начальство на работе и др.

Учителя говорили обо мне: шило в одном месте. Но на самом деле я могла вытерпеть многое. Можно сказать — почти все, кроме однообразия. Киреевский писал о Веневитинове: «Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа». Завидую. О, если бы все мои мании, вывихи, способности и разнообразия природа согласовала равновесием! Если бы!..

* * *

Неправда, что любой ребенок всегда «почемучка». На самом деле это качество не такое уж частое. Я сомневаюсь также и в том, что «вопросительность» можно истребить в ребенке путем неправильного педагогического поведения: «гони природу в дверь — она влетит в окно». Если маленький человек любопытен, то все равно найдет для себя возможности.

Школа — только часть жизни ребенка, и, слава Богу, не основная. Может быть, мифом является и то, что изначально ребенок талантлив и готов учиться, а позже школа отбирает эти качества. Уверена: самое главное формирует человек «от себя», путем обдуманного возвращения к себе самому. «Я и садовник, я же и цветок».

Таня Ушакова (8 класс) говорила, что в детстве она очень надеялась на школу, но была ею разочарована: учительница не хотела вопросов «не по теме».

Ее одноклассница Таня Ковалева рассказывала: «Читаю „Собор Парижской богоматери” и представляю себе его красивым, величественным, несущим великую идею. А потом увидела его в кино — а он другой. Разочарована, конечно». «Это разочарование школой и собором очень похожи», — говорила Таня.

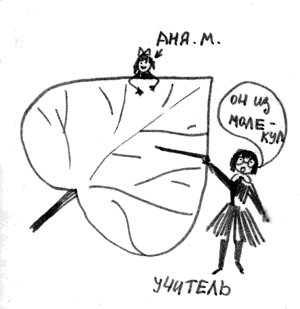

Рассказ Ани Медведевой (8 класс): «В детском саду воспитательница часто оставляла нас одних, когда к ней приходил жених. Мы с одной девочкой в это время копали яму: воспитательница нам сказала, что под землей ад. Потом мы забросили это занятие и начали рассматривать листочки. Воспитательница была занята своим женихом, и мы насочиняли кучу версий, почему листочки такие, а не другие. А когда учительница в школе стала нам рассказывать об этой жалкой листве, оказалось, что состоит она из каких-то там молекул». Потом Аня добавила, что-то вроде того (перевожу на взрослый язык): знание, которое она приобрела в детском саду намного глубже школьного, так как впитало в себя детский мир, а главное — обошлось без вмешательства взрослых.

Дети любят, когда их спрашивают. Любят придумывать различные теории, версии, объяснения. «Основано ни на чем», «безответственная болтовня» — отзываются об их фантазиях замученные школой эмпирические учителя: «Сначала базу пусть приобретут, а потом рассуждают». Когда же ученик приобретает «базу» (если еще и приобретает), то вдруг оказывается, что те первые, наивные, непосредственные, свои вопросы к миру, к вещам, к предмету, те первые «почему» и «потому» — уже как-то не очень-то и нужны, а иногда и просто забыты, затерты, сменились другими (причем другими не по существу, но качеству). И уже удобнее не мыслить, а воспроизводить, не докапываться до оснований, а загружать память сведениями, понятиями, наследиями… Дети любят, когда их спрашивают. Любят придумывать различные теории, версии, объяснения. «Основано ни на чем», «безответственная болтовня» — отзываются об их фантазиях замученные школой эмпирические учителя: «Сначала базу пусть приобретут, а потом рассуждают». Когда же ученик приобретает «базу» (если еще и приобретает), то вдруг оказывается, что те первые, наивные, непосредственные, свои вопросы к миру, к вещам, к предмету, те первые «почему» и «потому» — уже как-то не очень-то и нужны, а иногда и просто забыты, затерты, сменились другими (причем другими не по существу, но качеству). И уже удобнее не мыслить, а воспроизводить, не докапываться до оснований, а загружать память сведениями, понятиями, наследиями…

На самом деле наука движется и живет вопросами и сомнениями. А в школе учебную дисциплину изучают как систему. Вопросы же как раз сглаживают и исключают. И тогда наука становится неинтересной.

Вопрос второклассника Паши: Почему древние гренки считали, что их боги бессмертны, а мы в это не верим?

И его же ответ: Потому что древние греки ели сырую пищу, отчего их мысли были устроены иначе, чем у нас.

…И чем не завязка серьезного урока?

Сюжеты

В детстве, засыпая, я любила придумывать и мысленно прокручивать захватывающе сюжеты, как бы продолжающие мои дневные отношения с людьми. В моих сюжетах бушевали страсти, «тропикантосы», было много надлома и тупиков. Я как бы побуждала себя к «теоретическому» страданию, проигрывая мысленно сложные ситуации и бунты.

Возможно, эта привычка появилась потому, что родители меня все время остепеняли, в доме было много запретов и ритуалов, и я научилась этим фантазиям, сидя под родительским замком. Один мой знакомый психолог, зоркий критик, решитель споров и знаток закономерностей, если прочтет эти строки, то наверняка, выдержав критическую дистанцию, скажет: «Не отсюда ли и происходит ваш, Татьяна Борисовна, нынешний взрослый неукротимый характер, что в детстве вы закалили его своими безумными фантазиями?» И на самом деле это был бы не вопрос.

Другие

Были такие моменты в детстве — мне казалось (или представлялось, не помню; в детстве я часто именно представляла, а не думала), что по-настоящему живу только я.

Все остальные, сговорившись, разыгрывают спектакль, чтобы я поверила, что кроме меня, живут и они. На самом деле только я чувствую, переживаю, плачу, а остальные — как бы в сговоре, они существуют всего лишь в связи со мной, чтобы вызвать во мне ощущение к жизни. И дурят меня, как черти. И нет ни города, ни умывальников, ни машин, ни нашей соседки — самих по себе, без меня — их нет, они придуманы только для игры.

Мой ученик Сережа Мельников говорил как-то, что в детстве к нему приходила такая мысль: а вдруг он — рассказ и его рассказывают.

Характерно, что мысли, о которых я говорю, посещали меня в самом раннем детстве, а именно, до 5 лет. Я очень хорошо помню, как я лежала в подушках и так думала.

Причины

Н.К. говорил мне, что самые плохие поступки он совершил в юности, с 14 до 18 лет, и теперь у него заходится сердце при мысли о своей подростковой жестокости. Н.К. говорит, что до сих пор казнит себя за свои подлые подростковые поступки. Когда он мучил свою маму, та говорила ему: «Отольются кошке мышкины слезы. Подожди, вспомнишь меня рядом со своими детьми».

Дети же Н.К. добры, приветливы и душевно близки с ним.

Я вот думаю: может, эта жестокость была возможна потому, что с ним рядом не оказалось взрослого человека, с которым он был бы душевно близок и мог говорить на общие темы. Для детей очень важно, чтобы с ними разговаривали. Слова скользят по слуху подростков, не достигая души, когда взрослые говорят, а не разговаривают…

Со стороны

Учительница в автобусе учит детей правильному поведению: «Лена, что ты расселась!»; «Таня, что за смех у тебя лошадиный?»

* * *

Встретила на выставке своего коллегу. «Привет! Вот, купил Борхеса. Два тома, пятнадцать тысяч. А мог бы и украсть…»

* * *

«Учитель (ученику): «Что ты так натянут, зажат?» Ученик: «Человек всегда лучше в натянутом виде, чем в распущенном, хотя это истощает его природу».

* * *

Ученик отдал свое художественное сочинение на рассмотрение педагогу. В рукописи говорилось о трех типах людей: созерцателях, творцах и накопителях. Учитель подчеркнул эту мысль, сомневаясь, может ли ребенок судить о подобных вещах здраво. Замечание на полях гласило: «А сами-то вы к какому типу людей себя причисляете?» Ученик отдал свое художественное сочинение на рассмотрение педагогу. В рукописи говорилось о трех типах людей: созерцателях, творцах и накопителях. Учитель подчеркнул эту мысль, сомневаясь, может ли ребенок судить о подобных вещах здраво. Замечание на полях гласило: «А сами-то вы к какому типу людей себя причисляете?»

Далее учитель указал своему ученику, чтобы в начале своего творения тот поместил какую-нибудь идею о происхождении своей гипотезы (это, по мнению педагога, подчеркнет чувство уважения юного автора к окружающим). Словом, от художественного произведения требовали не художественности, а чего-то другого. В нашем случае учитель выступал как вечный тип критика русской литературы, для которого этическое наперед художественного. Ученик здесь выступает ответчиком, и требования предъявляют не к автору, а к человеку.

И другая ситуация. Ученик опять приносит учителю сочинение, на этот раз повесть, герой которой беспорядочно рассуждает о смысле жизни. На сцену выступает новое лицо повести, им оказывается Адольф Гитлер. Автор пишет о пылкости и неустрашимости его духа, о красноречии, гордом нраве. Чувства восхищения фюрером сквозят в каждой строчке. Сначала учитель хотел вернуть повесть автору и показать, до какой степени тот его расстроил. Но, подумав, учитель написал в отзыве только два слова: «Не одобряю». И снова этическое было наперед художественного…

О трудном чтиве

На первом уроке (в 7 классе) мы говорили о будущем литературы (почему-то в школе изучается только прошлое литературы, будущее же никогда не является предметом внимания, а жаль).

Потом каждый назвал любимого писателя, любимую книгу и несколько слов — если хотел — сказал о ней.

Полкласса любило Дюма. Просто Дюма, а не какую-то конкретную его книгу. Любили приключенческую литературу, историческую, детективы. Сережа Мельников любимым писателем назвал По. Говорит: «Мой любимый писатель-сатирик — Эдгар По». «Почему же сатирик? — спрашиваю. — У него ведь ужасы, детективы, мрачные финалы и мистика». «А потому что он гениально показал всем этим, какая большая шутка — жизнь».

А может быть, теперь думаю я, это и хорошо, что в таком возрасте любимы Дюма, В. Скотт, Купер. Красочные эпизоды, любовь, схватки, искусно закрученный сюжет, интрига, исторический колорит, а главное — захватывающее чтение, чтение — не оторвешься. Эти книги имеют неизъяснимую прелесть для воображения.

Русская литература приучила нас к чтению-работе. Достоевский, Толстой, Чехов напрягают ум, выворачивают душу читателя наизнанку, побуждают к изнуряющим внутренним диалогам.

Где-то я читала, что когда романы Достоевского пришли во Францию, французские писатели возмутились: что за книги такие — читаешь и потеешь, продираться надо сквозь строчки. Где-то я читала, что когда романы Достоевского пришли во Францию, французские писатели возмутились: что за книги такие — читаешь и потеешь, продираться надо сквозь строчки.

Не так давно у меня был разговор с нашей преподавательницей этнографии. Она говорила: «Татьяна Борисовна, не отнимайте Вы у детей детство, побуждая читать „интеллектуальную литературу”, подсовывая им сложные книги. Не боитесь ли Вы, что они пройдут мимо возрастного чтения, того этапа, восполнить который потом не удастся?». .

Когда я внимала Елене Игоревне, то моя уверенность в собственной правоте (мол, Дюма они прочитают и без меня, а вот эти книги…) начинала колебаться.

Но когда я прислушиваюсь к опыту моей vita, то уверенность возвращается.

Я помню, как в юности набрасывалась на книги, недоступные моему пониманию. Так недостаток кальция в организме заставляет нас жевать мел.

Мне не с кем было обсудить свои затруднения, и помню, что ряд незнакомых терминов и понятий я воспринимала в виде когда, шифра, иностранных слов, перевод которых за неимением словаря можно было усвоить лишь из контекста.

Я читала трудные книги — и не понимала их. Читала вновь — и не понимала большей части написанного. Читала снова — и в какой-то момент вспыхивал свет: уровень понятий, значений, терминов и слов я уже освоила. И тогда, как водится, становилось непонятным другое.

Не знаю, поверит ли мне Елена Игоревна, но только один из наиболее действенных способов познания — это предвосхищенное знание, устремленное per aspera, через незнание, непонимание, через пустоты — ad astra. (Правда, здесь кроется другая опасность: трудные книги воспитывают трудный нрав.) Кстати, этот неуклюжий скок по интеллектуальным лабиринтам ноги мне не переломал, но научил некоторой самодисциплине.

Обломов

Анатолий Валерьянович Ахутин, философ, рассказывал нам за чашкой чая после Культурологический штудий «Голос античности в современной культуре»:

— К окончанию средней школы я не читал почти ничего из классики, сочинения писал по рассказам о ней и считал, что эта мертвечина никчемна, скучна, надуманна. Я поступил в МХТИ (химико-технологический). И вот однажды, чтобы попасть на какой-то концерт, мне пришлось взять в нагрузку билет в театр Гоголя. Сначала я хотел билет выбросить, но потом со скуки взял и пошел. Играли «Обломова». И в спектакле этом была одна деталь (решающая, как оказалось, для моей жизни): Обломова играл молодой, здоровый, симпатичный человек. Не тот школьный образ обмякшего, обрюзгшего Обломова возникал на моих глазах. И я услышал его слова: зачем все это? зачем вставать с постели и т. п., — я услышал свой собственный текст, свои мысли, которые каждое утро были в моей голове: зачем идти в институт, зачем мне химия?

…Когда я пришел из театра домой, снял с полки Гончарова. Читал «Обломова» всю ночь и закончил чтение под утро — в слезах! Вы помните конец «Обломова» — это трагедия! А еще эти мерзавцы — Ольга и Штольц наслаждаются жизнью: у них, видите ли, грусть появилась оттого, что они очень счастливы!

Все это совершило во мне такой грандиозный переворот, что я тут же прочитал «Обыкновенную историю» и далее — всю русскую классику. Химия и институт, разумеется, пошли под откос.

«Войну и мир» в школе я ненавидел: меня мама заставляла читать ее из-под палки, — а тут я напал на «Дневники» Толстого и опять увидел, что это про меня. Затем «Записки из подполья» Достоевского, которые остались у меня в сердце, а дальше — дальше пошла философия. Сейчас я философ.

Шкатулка короля Карла

Один мальчик из 4 класса, второгодник Саша Шилов, сочинил предложение: «Шкатулка короля Карла, искусно сделанная провинциальным мастеров вручную».

Мама Саши — глухонемая женщина, посудомойка, сам Саша — грязный мальчик с рассеченной заячьей губой, по семи предметам — двойки. Однако выше всех в классе. Писать не умеет — дисграфика, «дисорфографика». Говорит же на редкость образно и витиевато, на уроках литературы работает сочно, с удовольствием. Сочинил притчу про орла, который летал среди горных туч и скал, и осла, который лежал среди мусорных куч и спал; про принцессу, голос которой звенел как обиженный колокольчик.

Речь Саши лишена наивности, возрастных неологизмов, слушаешь ее — будто книгу читаешь: причастные обороты, уточняющие, вводные слова, длинные синтаксические периоды и сложные подчинительные связи. Природа, говорят, наиболее удивительна в малом. И как такой мальчик сможет использовать свой дар?

Любимые мои ученики

Читаю однажды ученические сочинения, и меня вдруг осеняет: как удивительно проявляется характер и нрав ученика в формах оригинальных письменных работ.

Сережа Кобзев написал сочинение в форме диалога, который ведет строгий наставник с легкомысленным учеником. В финале наставник оказывается нудным проповедником мертвых истин, а легкомысленный ученик — глубоким, умным, точным собеседником.

«Тайный смысл» сочинения был в том, чтобы показать, как автор (т. е. Сережа) сам может предугадать все придирки его учителя (т. е. меня, как я понимаю) к нему.

Сережа Мельников даже кашляет в сочинениях. Многочисленные «гм-гм», «да-с», «ну и…» создают большое паузовое пространство. Написал он работу в форме рукописи, найденной в старом архиве. В каждой части есть фрагменты с записью «попорчено» (причем зачастую в этих местах мысль не то что обрывается, задает загадку, она именно в этих моментах должна, по идее, начаться). И прием становится не особенностью формы, а уловкой… Так и в некоторых других работах: Сережа Мельников боится мысли, готовит ей бассейн для ныряния.

В работе Наташи Гайдай «Два перевода „Гамлета”: Лозинский и Пастернак» много жестовых интонаций. Скобки, тире, восклицательные знаки… Через всю работу проходит резкая разграничительная линия и выделяются четкие оппозиции. Синтаксический рисунок сочинения чрезвычайно экспрессивен: и короткие абзацы, и фразы — на полстраницы — содержат усложненную структуру, короткие простые предложения в составе сложных мчатся как бы вдогонку друг другу. Работа содержит много категорических смыслов, подспудно выраженных такими «ограничительными» местоимениями, как «все (различие этих пониманий)», «всеми (признано, что…)», «никогда ничего (не бывает)» и др. Почти в каждом абзаце — утверждение через отрицание, подход к границам…

Лена Никонова: почти в каждой работе — «бомбардировка», резкие эпитеты, обида одной мысли на другую и обязательно — вывод. Митя Парсаданян: мягкие, «кружевные» работы, расслабленность фразы, закругленные смыслы. Стремление к завершенности. Почти каждое сочинение делится на стройные классические части — «вступление», «главная», «заключение», нет никаких сбоев ритма, дыхание ровное.

Мои ученики (первого выпуска) были очень разными. В этом моя гордость и мое страдание.

Мечта

Вызвала к доске Антона (5 класс), конопатого и рыжего, как жареное подсолнечное масло. Стоит у доски, как княжна Тараканова в каземате. Читает (с трудом) «Белеет парус одинокий…» — медленно и скрипуче. Закончил.

Я: Дети, задайте Антону вопросы по стихотворению, но легкие.

Макс: В каком море он плавал, этот парус?

Антон: В Каспийском.

Света: Сбылось ли то, о чем мечтал корабль?

Антон: Не знаю.

Аня: Как он назывался?

Антон: Кто?

Аня: Корабль.

Антон: «Мечта».

Макс: Что такое мечта?

Антон: Когда чего-то хочешь и думаешь о том, чего хочешь… (Молчание). А оно не сбывается и не сбывается, …а ты о нем думаешь и думаешь… (Молчание. Вдруг яростно): Вот накопил человек денег — и купил аквариум…

Я: Садись, Антон. Ты очень хорошо объяснил мне смысл этого стихотворения…

Песни козлов

Антон Волков (6 класс) (рассказывает содержание «Ромео и Джульетты»). Жили два племени. Монтекки и Капулетти. Они враждовали. Ромео был Монтек и Джульетта Капулетта. Вот. А родители были против. Дети догадывались о том, что им не разрешат. Джультетта приняла такое лекарство и заснула. И как бы умерла. А Ромео не знал. Он приехал, увидел и убил себя. Когда Джульетта проснулась, она увидела своего любимого Ромео бездыханным. И убила себя. Да, там еще был монах. (Пауза). Все очень печально.

Андрей Анишин: А какой это жанер?

Антон Волков: Что?

Андрей Анишин: А какой жанер?

Антон Волков: А, жанр! Трагедия.

Андрей Анишин: А что такое трагедия?

Антон Волков (невозмутимо): Песни козлов. Так в словаре.

Андрей Анишин: А-а-а (понял).

Когда я переписываю начисто текст урока — чувствую недостаточность каждой записи. На бумаге не передашь интонации, жестов, пауз, и «ям» урока, и той энергии, тех «силовых линий», которые возникают непосредственно в классе. Это ощущение похоже на то, которое описывала Катя Ульянова (7 класс), говоря про мультфильм «Маугли»: «Этот мультфильм без музыки не получился бы!

Я вот думаю — как же так! В книге-то музыки нет…»

Как же описать урок так, чтобы дать представление не о том, что прозвучало, а о том, что было; как отразить непосредственное событие, которое состоялось в определенный момент времени в определенном месте с нами, со мной? При этом учитывайте, что происшедшее на уроке каждый его участник видит по-своему. Всякий урок в определенном смысле заперт на замок и носит ключ к своему пониманию внутри себя. Ну что особенного: жили два племени — Монтекки, Капулетти. Пели песни козлов…

Колокольчик! Дин-Дин-Дин

Из стенограммы урока в 7 классе

Читаю стихотворение Пушкина «Бесы»:

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна…

………………………………

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре… и т. д.

Слава Захаров (нарушая тишину): Т.Б., вы неправильно прочли это стихотворение. Слава Захаров (нарушая тишину): Т.Б., вы неправильно прочли это стихотворение.

Я: Неправильно? Почему?

Слава Захаров: Оно какое-то зловещее, а вы читали его монотонно. Хотя бы надо было учесть знаки препинания.

Я: Но обрати внимание на то, как написано эти стихотворение, сколько в нем повторов — поневоле замонотонишь… «Мчатся тучи, вьются тучи… мутно небо, ночь мутна…»

Оля Марычева: (Славе): Да оно не зловещее, оно тягучее!

Я (киваю Оле): «Еду, еду в чистом поле…» (Далее мои слова опускаются, так как я не могла одновременно говорить и вести стенограмму).

Слава Захаров: Вот (!) с этого-то момента вы и читали неправильно.

Ребята просят Славу прочесть правильно. Слава несколько раз начинает, но останавливается, говорит, что правильно не получается. Зависает пауза. Через минуту Слава начинает:

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик ДИН… ДИН… ДИН…

Стра-а-Шно!.. СТРАШНО поневоле

Средь неведомых равнин!..

Оля Марычева: Колокольчик умолк. И от этой-то пустоты и стало страшно. Неживая какая-то пустота.

Сережа Таровик: Действительно. Зловещая!

Таня Каткова: Когда я читала это стихотворение дома, обратила внимание на повторение строк «Мчатся тучи, вьются тучи». Через каждые две строфы они повторяются — и так три раза.

Юра Андреичев: Как и в «Храни меня, мой талисман».

Таня Каткова: Нет, совсем не похоже на «Талисман». Строчки повторяются, а темп стихотворения возрастает, возрастает, оно читается все напряженней с каждым новым витком. Вот и вы, Татьяна Борисовна, так читали. Вот: «Еду, еду в чистом поле», а вот уже: «вьюга злится, вьюга плачет» (повышает интонацию) , а вот — и «мчатся бесы рой за роем» (усиливает)…

Оля Марычева: Может быть, это повторение строк создает эффект кружения на месте? И читатель обманывается, как тот путник. Кажется: картина меняется, что-то в ней происходит, зловеще нарастает напряжение, носится и сходит с ума вьюга. И вдруг опять: «мчатся тучи, вьются тучи…» А на самом-то деле ничего не происходит. Не движение тут, а видимость движения, хождение по кругу…

Таня Каткова: И еще здесь всюду какие-то одинаковые окончания…

Юра Андреичев (неожиданно подскакивает; на лице неудовольствие, волосы всклочены, руки перемазаны пастой). Да брось ты ерунду пороть! Это самая обычная рифма: тучи — летучи, луна — мутна. Это вообще тупость какая-то — разбирать стихи. Да в любом стихотворении есть то, про что ты говоришь!

Я: Например, в каком?

Юра Андреичев: Да в любом! У того же Пушкина. Он вообще весь какой-то однотонный. Например (открывает книгу наугад), «Элегия». (Начинает читать «Элегию» громко и с пафосом, постепенно тон его снижается, конец второй строфы проборматывает, тем и заканчивается чтение). Вот. Здесь тоже можно найти окончания, ударения, повторения. И все это Пушкин случайно употребляет, он мог бы с таким же успехом употребить и любое другое. И тоже случайно.

Таня Каткова: Ты в этом уверен?

Юра Андреичев: (Смотрит в текст).Нет.

Эдик Шигапов: Юрик, есть еще одна случайность.

Юра Андреичев: Ну?

Эдик Шигапов: Между прочим, Пушкин в этом стихотворении ударение в большинстве случаев ставит на «О» — «пОле, поневОле, мОчи, кОням, Очи, занеслО»…

Юра Андреичев: Ну и в других стихах может быть так.

Слава Захаров: А ты проверь!

Оля Марычева: Эти ударения — вздохи, стон. Музыка бури или звуки, которые издают бесы.

Юра Андреичев: Да зачем все это нужно?! Ударения, звуки, вздохи… Разве в стихах это важно?

Я: А что, на твой взгляд, важно в стихах?

Юра Андреичев: Не знаю… Ведь для того, чтобы поэт написал стихи, надо, чтоб что-то случилось!

Зависает пауза. И вдруг за окном в один момент ударила вьюжка. И на класс — тоже вдруг — спустился короткий дневной сумрак. Потом вьюжка тихонько завыла. Я как сейчас вижу: Юра Андреичев, грызущий переплет «Пушкина», Слава Захаров, привставший и облокотившийся на парту, Сережа Таровик, худенький и одухотворенный, и класс, обращенный к вьюжке.

Потом Сережа Таровик сказал спокойно: «Самое главное, что это стихотворение — одно-единственное и больше такого никогда не будет!»

Звонок. На перемене ко мне подошли девочки: «Вьюга злится, вьюга плачет; кони чуткие храпят; вот уж ОН далече скачет…» А кто это «ОН»?

Дома я посмотрела: «ОН» — это бес.

Свободны ли атомы

Ездила в Красноярск, была на уроке истории у Сергея Курганова. Тема: «Свободны ли атомы».

— На прошлом уроке, говорит детям Сергей, — мы рассматривали: свободны ли люди? Все вы работали хорошо, сделали интересные рисунки. Черт-те что, Лешенька. .Сколько тебе лет? Здесь школа, здесь нечего делать без ручки. (Леша внезапно встает и без слов выходит из класса). Обиделся. Почитаем Эпикура об атоме:

Я бы желал, чтобы ты понял здесь точно так же, как я,

Что, уносясь в пустоте, атомы, в некое время в пространстве, неведомы нам, начинают

Слегка отклоняться. Так что едва и назвать отклонением это возможно…

Если ж движение здесь непрерывную цепь образует,

И возникает одно из другого в железном порядке…

Сережа читал эту фразу минут 20. Прерывался, ругал детей за невнимательность, опять начинал читать, опять прерывался. Отобрал у одних ручки, у других семечки, третьих назвал «гадкие, мерзкие дети». Вернулся в класс Лешенька.

Курганов (кончил чтение): О чем здесь говорится?

Света: Рассказывается, как человек идет, и атом так же… идет.

Курганов: Молодец! Правильно! Здесь рассказывается о положении атома.

Юля: Света сказала, что человек, например, как этот атом. А, по-моему, здесь доказывается, что атом как раз свободен, а человек несвободен.

Курганов (злобно начинает читать текст заново): О, боже. А атомы! могут… МОГУТ! Они могут! В некое ВРЕМЯ, в ПРОСТРАНСТВЕ, неведомом — НАМ, — слегка (!) ОТКЛОНЯТЬСЯ… ТАК ЧТО назвать ОТ-КЛО-НЕ-НИ-ЕМ это едва ли возможно… (Читает настойчиво, временами прерывается и пристально глядит на Лешеньку, который плевками прилепляет клочки бумаги к своей одежде. Кончил читать. Пауза).

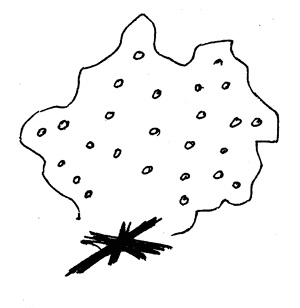

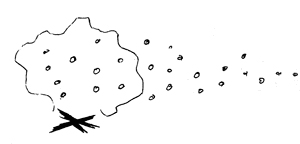

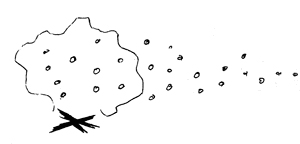

Женя: Знаете — когда осенью жгут листья, дым расходится. Вот и атомы так же…

Курганов: Нарисуй это…

(Женя рисует).

Курганов: Я атомов тут не вижу.

Женя (объясняет): Это — дым. Это — костер. Там атомы.

Курганов: Кто может четко нарисовать, как атомы расходятся? Чтоб понять, свободны они, или нет. Чтоб понять, свободны они или нет! (Повторяет эту фразу еще пару раз в различных интонациях).

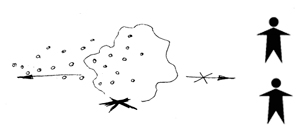

Юля: Атомы переносят запах. (Рисует).

Курганов: А сами не пахнут?

Юля: Они и сами пахнут и запах переносят.

Курганов: Тогда нарисуй нос. (Юля рисует).

Курганов (взывает): Так свободны атомы или нет?!! Или для них тоже есть рок? (Как я поняла из контекста, на предыдущих уроках они разбирали, что такое рок. — Т.М.).

Семен: Одни — свободны, другие — нет. Кто сделал дело — свободен. Других — Бог заставляет.

Курганов: Лешенька, слушай, что говорит Семен!!!

(Лешенька выпрямляется и кругло смотрит на Семена).

Семен: Я думаю, что атомы все время заняты делом. Вот здесь жгут листья… вдруг идет человек. Им до него надо свой запах донести… (Пауза…). Нет, я думаю, что они никогда не освободятся.

Надя (поддерживает Свету): У каждого атома есть свое дело — и одно.

(Курганов делает движение, будто, стоя, качается на качалке. Он смотрит сквозь Лешеньку, к носу которого прилепился кусок бумаги, который Лешенька пытается сдуть).

Курганов (смотря на Лешеньку, но говоря устрашающим голосом Наде). Как это?

Надя: Они, атомы эти, когда на свет появляются, у них судьба одна — делать общее дело.

Семен: Ну вот, судьба правит! А что же говоришь, что они свободны.

Надя: Сделал дело — перенес запах — и свободен!

Юля: Атомы есть везде. Когда что-нибудь жгут или красят, они сразу запах переносят человеку. Они как бы ищут. Но почему они свободны — не понимаю.

Надя: Они этого хотят — к человеку долететь, дать запах.

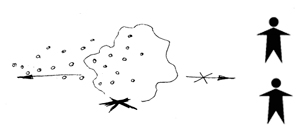

Курганов (кричит): Андрюша!!! «Атомы… могут… (читает до слова „возможно”). Стоят два человека! Два, Лешенька! (Рисует). Вот они.

Может ли атом в неведомом месте отклониться и попасть (срывается на крик) сюда-а! сюда-а! а не сюда, к людям? (с ожесточением стучит то по одному, то по другому краю рисунка).

Это, это! Это (!) обсуждает Эпикур. Да? Нет? Го-во-ри-те!!!

(В классе установился глубокий статический покой. И только один Курганов, как маятник в неподвижной вечности, раскачивается у доски).

Надя (невозмутимо водит ручкой по листу бумаги, зачем-то заштриховывая его то вдоль, то поперек, и тихо говорит): Атомы несвободны. Потому что их кто-то заставляет.

Курганов: Кто?!!

Надя и Оксана: Сами не знаем.

Семен (долго держал поднятой руку): А как атомы свет переносят?

Максим: Не переносят они свет.

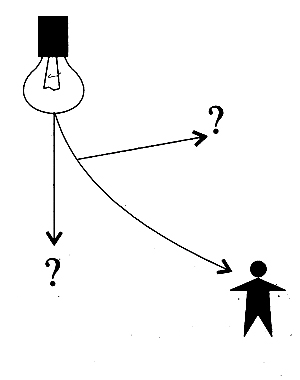

Курганов: Вот лампочка. Вот человек. (Рисует). Он (человек) видит свет или нет?

Андрей: Атом заглатывает свет в рот, но не проглатывает.

Света: А если мы свет выключаем, как атомы поймут, что не надо свет нести?

Надя и Оксана: Светинки разлетаются по комнате…

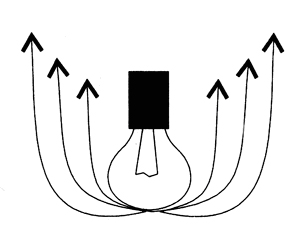

Курганов: Отличное слово! Если атомы разносят свет, говорят Надя и Оксана, они должны светиться. У русских — „светинка”, у греков — фотон. Сам атом может быть светящимся или несветящимся. А меня другое волнует. Если мы внимательно посмотрим на солнце, то увидим лучи. Особенно в пыльном воздухе виден пучок. Или прожектор — прямо лучами светит.

Лена: Если лучики летят, могут ли они отклониться?

Курганов: (с воплем подскакивает к доске, рисует и кричит): О!!!

Это (!) и только это обсуждает Эпикур! Могут ли они отклониться. Умница, Леночка!

Могут ли лучи отклониться, не донести по собственной воле свет до человека?

(Лешенька разложил на парте все ручки и карандаши из своего портфеля. По ним «Лешенька „скачет” разгрызанным стержнем, который держит в зубах).

Сережа (не Курганов, ученик): Это не атомы переносят свет, а светлячки. У них ножки светлые.

Курганов: Вот здесь лампа. Она светит. Могут ли атомы-»светинки», если они свободны (!) взять и улететь?.. Навсегда?..Могут? Нет! Нет! Нет! Есть ли у атомов правитель, рок, закон?

Сережа (не Курганов, а ученик) (перебивает): А! Есть такие атомы, которые всегда рабы. Например, когда человек в одной комнате, а атом в другой. Атом подлетит…

Курганов (перебивает): Хорошо. Но они, они, все эти атомы — свободны они, сво-бо-дны или нет?!! Геракл, Эдип… — могут двигаться только по линии судьбы. А атом??? атом???

Юля: Вначале мы думали, что атомы свободны… но мне кажется, что не атомы переносят запах…

Курганов (перебивает): Да не по теме это! Я спрашиваю — свободны они или нет?!

Света: Им хочется все обнюхать, и они движутся по направлению к живому существу.

Кто-то: Взрослые атомы — они свободны. А есть маленькие — они не понимают, они любопытные.

Юля (внезапно): А как они переносят запах воды?

Курганов (выжидает паузу; влюбленно смотрит на Юлю и еще раз проникновенным голосом читает начало): «…атомы могут в некое время в пространстве, неведомом нам, слегка отклоняться так, что едва отклонением это назвать и возможно». (Резко и властно): Кто это понял теперь, дети?

Света: Я считаю, что атомы свободны. Значит у атомов есть Рок.

Курганов (переводит то, что сказала Света): Атомы хотят отклоняться и борются с тем, что им мешает это делать. То, с чем они борются, и есть Рок. Но у них есть и сила, которая позволяет им отклониться. Это про атомы. А что люди?

Женя: Каждый, куда хочет туда и едет. На велике, например.

Курганов: Кто докажет, что человеком правит судьба и рок?

Саша: Человеку дана судьба, но он не знает ее.

Юля: Агамемнон отдает свою дочь в жертву — но он не хочет этого.

Лешенька: Ахилл тоже не хотел воевать, даже в женскую одежду влез, но к мечу потянулся…

(Тишина).

Курганов: Свободна ли эта книжка? (Книга падает из его рук на парту).

Надя: Книга совершенно несвободна — ее притягивает земля.

Света: Книга абсолютно свободна. Что свободна, что несвободна — это для нее одинаково.

(Звонит звонок).

Курганов: Не обращайте на него внимания. (Диктует домашнее задание).

1. Свободны ли атомы? Докажи. Нарисуй картинку, приведи пример.

2. Нарисуй лично Рок для атома. Почему Эпикур думал, что атомы могут отклоняться от линии Рока? Нарисуй, как видишь это отклонение.

3. Свободны ли «светинки» (фотоны): могут ли атомы света двигаться, как им хочется, не освещать того, чего им не хочется?

4. Свободна ли падающая книга?

Курганов говорит, что учебная деятельность удерживается не в форме навыков, а в форме образов. Эти образы он называет «монстрами». Они затрудняют речь, письмо, счет. Они делают учебное действие и делают его парадоксальным, осложненным, трудным. Это, как я поняла, такая деятельность до деятельности, торможение детских взглядов на вещи мира; медленно и постепенно в «монстре» формируется собственное представление ребенка.

Многое из того, что человек говорит, есть загадка для него самого. И с этими загадками необходимо работать, «раскручивать» их, учиться переводить язык образов на язык понятий. В этом цель учителя — ухватить смутные детские представления и столкнуть с другими или с самими собой, удвоив, утроив, увосьмерив непонимание. Все это для того, чтобы родилась, забилась и стала, как говорит Курганов, «необратимой» ситуация, в которой человек (взрослый, ребенок) вынужден мыслить, пытать себя, искушать, мучить. Мучить мыслью. Как Фауст. И все это, зародившись на уроке, не должно покидать ребенка после урока.

На самом деле описанный мною урок непонятен мне до сих пор. На бумаге, это естественно, запечатлен лишь абрис, экспрессивный эскиз, возможно чересчур субъективный, с лишними красками, или, напротив, без необходимых цветов.

…Яркий, сильный, незаурядный человек. Но и сегодня я не понимаю: в тени его будут расти ученики, или он сожжет их пламенем своей истовости. (Вопрос Фауста: в начале мысль была?) Я уверена: незаурядные люди должны быть рядом с детьми. Но «незаурядные» — не значит «необузданные». Нет, опять не то, опять не так говорю. Гениальные достижения — удел необузданных людей, результат их безграничных искушений и фантазий. Но ведь ребенок — не текст, не достижение, не произведение одного автора… Не скрипка, некогда разбитая гениальным Пикассо.

За что поставили статую командору

Идет урок в 7 классе по сказкам зарубежных писателей. Дети называют прочитанные книги и делятся впечатлениями от чтения.

Многие книги ребята знают с раннего детства, и теперь это «второй круг» чтения, поэтому они сравнивают свое детское восприятие — с нынешним. Юля Наумова записывает названия прочитанных книг на доске, и к концу урока получается внушительный список — прямо каталог всемирного чтения.

Только Петя Тулуков никаких сказок не читал. Все говорят по очереди, но голос Пети раздается после каждого выступления.

Вадик Осинкин (о «Крошке Цахесе»): Трудно было читать эту книгу, но сарказм Гофмана впечатлил.

Петя: У меня тут новая мысль появилась. Мне кажется, сказок всегда не хватало. А они были нужнее всего. Прочитает, например, народ про богатырей — и становится сильным, смелым…

Вадик: Ну, вот и ты: прочитал бы «Крошку Цахеса» — и стал бы сразу гениальным…

Рассказывает Катя Ульянова про «Диких лебедей» Андерсена.

Петя (дождавшись паузы): Вот что странно: почему мужчины — только молодцы. Женщины во все времена были залиты, никакого права голоса. А в сказках — пожалуйста — наоборот. Помыкают мужчинами, гадкие, капризные. А почему отцов злых не бывает, одни мачехи злые?

Лена: А при чем тут «Щелкунчик»?

Петя: Да, Лена, не волнуйся, ты очень все хорошо объяснила.

Рассказывает Маша Бизунок про «Синюю бороду» Ш. Перро.

Петя (неожиданно): Вот что странно: как он туда попал, в эти цепи?

Маша (оторопев): Кто? В какие цепи?

Выясняется, что Петя читает к уроку. Но и тогда его вопросы обескураживают. Например, когда мы разговаривали о «Каменном госте», Петю особенно заинтересовал вопрос: за что поставили статую командору? Шел спор о Доне Гуане, и в кульминационный момент, когда над классом возвысился от страсти чуть ли не запрыгнувший на стул Илья Вольский: «Я — Дон Гуан и я — тебя люблю!» — вдруг раздался тихий, чуть надтреснутый голос Пети: «Предположение хотя бы есть? За что поставили статую командору?». .

Может быть, потом думала я, у Пети в голове идет как бы параллельный уроку мыслительный процесс, со своей логикой, со своим движением. Однажды я попробовала «посетить» его «урок». На занятии по романтизму Петя объявил, что он, Петя Тулуков, — самый настоящий романтический герой и с ним тоже могут произойти всякие приключения. Я попросила записать эти приключения и показать мне. Петя принес тетрадку с надписью «Для стихов и прозов». В этой тетрадке было письмо, адресованное мне: «Здравствуйте, дорогая Татьяна Борисовна, — писал Петя. — Меня интересует все — жизнь и смерть…» Так я узнала, что у Пети нет мамы и что он до семи лет воспитывался в детском доме, а потом отец забрал его оттуда и теперь жестоко с ним обращается. Петя писал, как он мечтает о любви и взрослой жизни…

Потом мы с ребятами ставили спектакль про пушкинский лицей, и Петя играл Пушкина. Он никак не мог запомнить стихи правильно, путал слова, досочинял строчки:

Друзья мои! Наш союз прекрасен!

Он такой неразделимый и вечный!

Неколебим он! Просто неколебим! –

читал Петя. И несмотря ни на что, это было так проникновенно, так искренне, так попадало в сердце, голос мальчика так естественно дрожал, и крохотная фигурка Пети (рост не более метра сорока) на стуле, куда он забирался на словах «Друзья мои!». ., была такой одухотворенной, что я настойчиво оставляла его Пушкиным, хотя Петины вариации стихов великого поэта, а еще больше — та искренность, с которой он играл роль, смешили до слез всех исполнителей.

Я и сейчас слышу как бы чуть «с трещинкой» Петин голос:

Где наша роза,

Друзья мои?

Увяла роза,

Дитя зари!

Не говори…

и т. д.

Не знаешь ты, какого змия…

Так вот этот самый Крячков, мальчик, во всем видящий проблему, с которым мне всегда было так же интересно, как с самой собой, мой веселый собеседник, мой поклонник и горячий друг моего урока, вечно побуждал меня сопротивляться. Чаще дети сопротивляются учителю и уязвляют педагогические подходы своими вопросами и несогласиями, тут же было наоборот. Крячков вечно вынуждал сопротивляться меня. В наши диалоги постепенно втягивался весь класс.

Самое искреннее противление я оказывала манере Крячкова читать стихи. Он выходил к доске, занимал позу отравленного пафосом ритора и, выдержав значительную паузу, бодро начинал:

Мария! Бедная Мария!!! (брови Крячкова сходятся, словно от мучительного переживания)

Краса кавказских дочерей! (расходятся, словно в нежном движении)

Не-зна-ешь-ты, ка-кого з-мия (лицо выдвигается вверх, глаза закрываются)

Пригрела на груди своей! (взор домашнего орла, кулаки сжаты)

Челка Крячкова дрожала, головой он рисовал полуокружности, как будто у него в ухе звучал вальс великого композитора, интонация же, с которой он читал стихи, заставляла слушателя либо остолбенеть, либо вздрогнуть. (Я, конечно, утрирую.) Пионерский задор в «артистическом» чтении всегда для меня опустошал стихи. «Это ужасно, Сережа, — говорила я. — Стихи нельзя так читать. Ты их убиваешь своим темпераментом». Крячков обижался, розовел и спорил.

«„Обычного” слушателя, — говорил он, необходимо привлечь к стихам. Иначе он не поймет их смысла. Я показываю голосом главное».

Класс буквально электризовался от подобных слов.

«Это почему именно ты мне должен подсказывать смыслы и, главное, с какого перепугу ты уверен, что они мне нужны?!» — возмущался Антон Волков.

Беспокойный и хмурый, с красными ушами Леша Елыманов буквально скрежетал зубами: «Ты что, главнее Пушкина?!!!»

«Не главнее, — спокойно отвечал розовый от огорчения Крячков. — Просто я, в отличие от тебя думал над смыслом. И мои логические ударения…»

«Не нужны мне твои логические ударения. Пушкин их специально скрывал от таких, как ты!»

«Пойми же, Сережа, — ласково вступала Настя Курбатова, — для каждого человека есть своя тайна в стихах, и нельзя ее так разрушать. Стихи надо читать спокойно, безударно, как бы напевно. Чтобы можно было различить их музыку».

В этот момент наш затосковавший было Крячков выпрямился, наполнился волнением и через Настю глянул на Елыманова:

«Настенька, — сказал оратор, но было понятно, что обращается он не к ней, а к своему давнему недругу Елыманову. — Еще неизвестно, кто важнее — я или Пушкин. Он только написал стихотворение, а я — я доношу его смысл…»

Прости, читатель благородный

Однажды два мальчика девятого класса в порядке эксперимента договорились на уроке литературы развивать с умным видом нелепые мысли. При этом оборачивать их какими-нибудь туманными «концепциями». Пусть это будет полная чушь, условились они, главное — говорить уверенно, употреблять значительные ударения и давать энергичный отпор любой критике.

А тема была: своеобразие онегинской строфы.

Весь класс разделился на группы, и началось обсуждение. Наши герои сели рядом и с ходу придумали «концептуальные тезисы». Вот время работы в группах подошло к концу, и я, ничего не подозревая, предоставила им слово, когда подошел черед.

Первым выступал Елыманов.

— Итак, — начал он, — у нашей группы возникла такая концепция. Прежде всего этот роман написан в стихах, поэтому, для сохранения размера, автор использует различные приемы. Например, нет практически в романе строф, где не было бы союза «и».

— В каких конкретно местах используется «и»? — серьезно спросила подыгрывающая им девочка, которая все знала с самого начала.

— Спасибо за вопрос, — не снимая лица, ответил Елыманов. — Везде. Во всех строфах.

Второй заговорщик, Алеша Николаев, словно по нажатию кнопки, вскочил, кивнул другу и стал зачитывать пример:

Давно ль для вас я забывал

И жажду славы и похвал,

И край отцов, и заточен…

Осекшись, словно по новому нажатию кнопки, Николаев сел на место.

— Благодарю тебя, Алексей, — церемонно произнес основной докладчик и продолжил изложение «концепции».

— Второй наш тезис сообщает о следующем: зв этом романе очень много знаков препинания: восклицания, вопрошения, двоеточий, тире. Они регулируют темп чтения — ускоряют и замедляют его, расставляют паузы…

— Какие именно знаки препинания чаще всего располагают к паузам? — опять вступила в аккорд посвященная девочка.

— Хороший вопрос, — одобрительно посмотрел на нее Елыманов. — Ответ прост: вопросительный. Прошу коллегу подтвердить тезис аргументом.

Опять с энтузиазмом вскочил Николаев, на этот раз — чтобы зачесть незабвенную пушкинскую строку:

Ах, ножки, ножки! Где вы ныне?

— Пауза, — вставил Елыманов.

— Где мнете вешние цветы?!!

Это уже был перебор. По классу, до этого момента ничего толком не понимающему, пронесся залп смеха, и замысел наших злоумышленников начал электризоваться.

Почувствовав неладное, Елыманов двинулся в яростное наступление.

— Итак, переходим к главному положению нашей…

— Постойте! — вдруг остановила нашего концептуалиста Вика Штеренгарц. — Я нашла главу без всяких «и»

Послышались голоса:

— И я тоже! И я!

Стрелка барометра быстро пошла на шторм.

— Исключения только подтверждают правила! — выдал Елыманов. Лоб его словно увеличился. Легкий шум в классе не должен был выбить его из равновесия!

— Поясни-ка любую строфу с точки зрения своей теории, — строго обратилась к докладчику Аня Медведева.

Елыманов, бросив на Аню огненный воландовский взгляд, решительно ответил:

— Такой комментарий излишен! Я точно могу сказать: вне зависимости от того, что ты читаешь, знаки препинания всегда важны! Но пора подвести некоторые итоги. Перехожу к заключительному тезису, — Елыманов чуть наклонился вперед и почти шепотом (именно это и остановило наиболее догадливых критиков от решительного марш-броска) изрек: — Подбор слов тут оп-ти-ма-лен для романа в стихах. — Опять пауза. — Все!

— А в чем же своеобразие онегинской строфы? — недоуменно спросила Елыманова Настя Курбатова.

— А у меня встречный вопрос, — Елыманов оперся обеими руками о стол, опять сощурил глаз и, сверля недоумевающую Настю тем же орлиным взглядом, продолжил: — Своеобразие по отношению к чему?

— Как понять, «по отношению к чему?» — еще больше запуталась Настя.

— Ну, с каким другим романом в стихах того времени мы можем сравнить столь любимую всеми вами онегинскую строфу?

— Я больше романов в стихах не знаю…

— Я, представь, тоже. Значит, своеобразие онегинской строфы в своеобразии «Евгения Онегина»!

И под смех и аплодисменты Елыманов отправился на свое место.

— Прости, читатель благородный, — зачел последнюю цитату его верный компаньон и направился на место.

Эта история имела замечательное продолжение, но об этом в следующий раз.

Главное — любовь

— Дети, как вы думаете, что главное в этом романе? — спросила я своих учеников про «Евгения Онегина».

По классу пробежал небольшой шумок, спины у ребят выпрямились.

— Я думаю, — начал Сережа Мельников, — что центральной, главной сценой романа является дуэль. Все события, происходящие с героями, зависят от нее… — далее Сережа, как всегда, красиво обосновал свою мысль, разобрав основные сюжетные линии бессмертного пушкинского произведения. После того как он сел, его место занял Вольский.

— Знач, так. Никакая не дуэль. Главный эпизод романа — сон Татьяны. Возьмем сцену дуэли. И она, и убийство Ленского там предвещается, в этом сне. Татьяна замуж выйдет? Это там есть. — вдруг Вольский вытащил из портфеля сонник XIX века и построчно стал разгадывать сон любимой пушкинской героини. — Снег — влюбиться, лес — свидание, ручей — к разлуке с любимым, перейти по мосту — к свадьбе, медведь — замуж на нелюбимого, шум — чья-то смерть повлияет на судьбу…

Класс с интересом слушал Илюшу, только Настя Валышкова, подперев щеку ладошкой, задумчиво смотрела в окно.

Родители Насти работали в цирке осветителями, исколесили всю страну. Настина мечта — стать цирковой артисткой, выступать в костюме с блестками. Сама Настя — порывистая, хрупкая, маленькая, слезы близко, резкая до грубости и необычайно нежная, ласковая девочка.

Настя страдала от ожидания чуда, и оно было связано для нее с двумя вещами: с любовью и с цирком. Вот она, в воздушном блестящем платье, летит на легкой трапеции со смелым юношей, таким геттингемским романтиком, и внизу, под ее ногами, — мелькают восхищенные лица, признание, успех, аплодисменты, слава.

В настоящей же жизни Настюха до крови сгрызала ногти, часто плакала («я никомушеньки не нужна!») тосковала, впадала в короткие, но глухие депрессии, состояние раздражительности и обид, мгновенно сменяющиеся периодами активности, хорошего настроения, улыбок, живого восприятия того, что происходит вокруг. Настя полным сердцем ждала будущего…

— Вы меня извините, пожалуйста, — тем временем включилась в разговор Юля Наумова, — но вырывать из романа отдельные эпизоды и провозглашать их главными, по-моему, неправильно. Если мы рассмотрим сюжет «Е. О». в его развитии, то заметим странные, как бы «зеркальные» совпадения эпизодов.

Мои испорченные структурализмом дети привычным движением начали перерисовывать в тетрадки Юлину схему.

— Вот линия романа. В начале Татьяна пишет Онегину, в финале Онегин пишет Татьяне. В начале Онегин дает Татьяне отповедь, в конце — Татьяна Онегину. Получается:

Т → О///////////О → Т/………………….//////////О → Т///////////Т → О

В параллель сказанному Юля расставляет по линии «точки» этих эпизодов.

Она употребляет такие термины, как «сюжетное пространство романа», «параллелизм образов», «композиционное настроение текста». И класс понимает ее, возражает ей, соглашается с ней.

Вот Вольский выскочил к доске и нарисовал еще одну «точку» — сон. Идет маленькое сражение — на Юлькиной линии появляются новые символы, вот уже кто-то пририсовал «точки» Ленского и Ольги, вот появилось ответвление, вот уже рисунок на доске начинает напоминать несуществующую химическую схему.

Юлька раскраснелась, спор идет полным ходом. Класс взбудоражен. Только Настюха Валышкова, положив голову на руки, то ли спит, то ли о своем думает.

Вот спор, пройдя очередной круг и зацепив новые слова о «главном», затихает. Только отдельные слова пролетают и цепляются за воздух — опять слышу: «поэт эмоционально-лирического типа», «синтаксические соединения», «фонетическая система» и т. п. И, когда кто-то последний произнес что-то типа «В ритмическом отношении этот стих звучит как разговор…» — Настя подняла личико, не открывая глаз, снисходительно улыбнулась и сказала:

— А для меня главное в этом романе — любовь…

Король и облако

Сказка об учителе и ученике

Жил-был грустный король. Надо сказать, что жил он на облаке и никого у него не было. Именно поэтому он был грустным. Однажды его облако пролетало над красивым зеленым лугом, где цвели ромашки, васильки и одуванчики. Невдалеке голубело озеро. Король залюбовался лугом и вдруг услышал всплески воды. Приглядевшись, он увидел девушку, которая плавала в озере.

— Девушка! — крикнул король, обрадовавшись. Но голос его не достиг земли.

— Девушка! — крикнул он еще громче.

Опять то же самое — никто его не услышал. Король собрал все свои силы и крикнул в третий раз.

— Де-ву-ш-ка! — и девушка наконец подняла голову и с недоумением посмотрела на короля.

— Как это вы туда забрались? — спросила она тихо, но король все равно услышал — так был обрадован.

— По лестнице, — ответил он — Приглашаю вас в гости.

— Но ведь у меня лестницы-то нет. Лучше вы спускайтесь сюда. Прыгайте прямо в озеро.

Король прыгнул, и с него слетела корона.

|

|

Злее голода и смерти. Ей не верьте! (Зависть).

Настя Чиж

..

Много букашек в муравейнике: все похожи, да одинаковых нет. (Числа)

Настя Курбатова

..

О море

…Когда вы смотрите на море, ваш характер является как бы отражением его.

Света Литвиненко

..

Бел, как дым, но не пахнет. Свеж, как роса, но не мокр. Легок, как пух, но потрогать нельзя. (Туман)

Люба Душкина

..

Внезапное

Внезапное — это отвратительно с точки зрения детей. Вечно взрослые приходят «внезапно»…

Настя Курбатова

..

Самая большая трудность детства заключается в том, что ты по своему душевному развитию уже взрослый (способен все понять), а до взрослых это еще не дошло.

Аня Федоренко

..

Секреты детей

Дети скрывают то, что взрослые не могут понять.

Таня Ковалева

..

Чего хочет природа

Природа хочет, чтобы все оставили ее в покое и жили своей жизнью.

Антон Волков

..

О намеках

На них можно потратить меньше слов, но получить больший результат.

Таня Ушакова

..

Неизвестно, что наносит больший вред: несправедливость или ее ликвидация.

Настя Чиж

..

Иногда легки, как птицы, а иногда тяжелы, как земля. (Мысли)

Люба Душкина

..

Мечты

В детстве я мечтала получить цветик-семицветик. Для волшебной палочки надо было сделать подряд три хороших поступка, а чтобы появился цветик-семицветик, достаточно было заблудиться и встретить подходящую старушку. Это казалось мне гораздо проще. Как использовать цветик, у меня уже был разработан план. Во-первых, я сразу хотела попросить еще три или четыре таких же цветочка, а остальные лепестки собиралась отдать маме с папой и друзьям. Конкретные желания часто менялись, и я их уже не помню.

Обиды

В детстве я была очень обидчивая. Обижалась на всех и вся. Помню, обиделась на учительницу музыки, потому что та сказала, что я ее игнорирую. А я не знала значения этого слова и поэтому даже заплакала от обиды. Я почему-то думала, что она меня обзывает.

В детском саду, когда я обижалась на кого-то, уходила в уголок и тихо-тихо сидела с грустными глазами. Все сразу становились добренькими и просили прощения.

Детская жестокость (?!)

Единственное, что мне запрещали — это заводить мышей. Когда дедушка подарил мне на день рождения четырех лабораторных мышек, то в детской комнате, кроме них, уже никто не жил. Запах был неприятный, мягко говоря. После их смерти мама мне уже не разрешает держать дома моих любимых-любимых мышей.

Настя Покровская

..

Надпись на светильнике

Свет солнца я затмить не смею, но вот ночную тьму рассею.

Андрей Непомнящий

..

О счастье

Счастье — это ликование души человека.

Анфиса Матюшина

..

Неслышными шагами я в вечность шагаю. (Время)

Андрей Непомнящий

..

Добровольное ограничение в мыслях. (Мораль)

Добровольное ограничение в действиях. (Справедливость)

Иван Скопинцев

..

Состояние души, при котором одновременно испытываешь и счастье, и горе. (Влюбленность)

Аня Федорова

..

Возлюбленная жизни. (Свобода)

Таня Баранова

..

В чем причина «сходства с ума» у людей искусства? (Вдохновение)

Таня Ковалева

..

Помощник дураков. (Глупость)

Катя Прасолова

..

Это водится в темной комнате, в которой сидит маленький ребенок с большой фантазией. (Страхи)

Настя Чиж

..

Число

Число — это слово Бога. Такое же совершенное и простое, и точное.

Число — это слово Времени: независимое и роковое.

Таня Ковалева

..

Первоначало

Первоначало есть точка, она же и конец всему.

Алеша Трибунский

..

О счастье

Это слово я понимаю как состояние человека. Когда он рад, когда на нем ничего «не висит», когда он своб%E

|

Дети любят, когда их спрашивают. Любят придумывать различные теории, версии, объяснения. «Основано ни на чем», «безответственная болтовня» — отзываются об их фантазиях замученные школой эмпирические учителя: «Сначала базу пусть приобретут, а потом рассуждают». Когда же ученик приобретает «базу» (если еще и приобретает), то вдруг оказывается, что те первые, наивные, непосредственные, свои вопросы к миру, к вещам, к предмету, те первые «почему» и «потому» — уже как-то не очень-то и нужны, а иногда и просто забыты, затерты, сменились другими (причем другими не по существу, но качеству). И уже удобнее не мыслить, а воспроизводить, не докапываться до оснований, а загружать память сведениями, понятиями, наследиями…

Дети любят, когда их спрашивают. Любят придумывать различные теории, версии, объяснения. «Основано ни на чем», «безответственная болтовня» — отзываются об их фантазиях замученные школой эмпирические учителя: «Сначала базу пусть приобретут, а потом рассуждают». Когда же ученик приобретает «базу» (если еще и приобретает), то вдруг оказывается, что те первые, наивные, непосредственные, свои вопросы к миру, к вещам, к предмету, те первые «почему» и «потому» — уже как-то не очень-то и нужны, а иногда и просто забыты, затерты, сменились другими (причем другими не по существу, но качеству). И уже удобнее не мыслить, а воспроизводить, не докапываться до оснований, а загружать память сведениями, понятиями, наследиями…  Ученик отдал свое художественное сочинение на рассмотрение педагогу. В рукописи говорилось о трех типах людей: созерцателях, творцах и накопителях. Учитель подчеркнул эту мысль, сомневаясь, может ли ребенок судить о подобных вещах здраво. Замечание на полях гласило: «А сами-то вы к какому типу людей себя причисляете?»

Ученик отдал свое художественное сочинение на рассмотрение педагогу. В рукописи говорилось о трех типах людей: созерцателях, творцах и накопителях. Учитель подчеркнул эту мысль, сомневаясь, может ли ребенок судить о подобных вещах здраво. Замечание на полях гласило: «А сами-то вы к какому типу людей себя причисляете?»  Где-то я читала, что когда романы Достоевского пришли во Францию, французские писатели возмутились: что за книги такие — читаешь и потеешь, продираться надо сквозь строчки.

Где-то я читала, что когда романы Достоевского пришли во Францию, французские писатели возмутились: что за книги такие — читаешь и потеешь, продираться надо сквозь строчки.

Слава Захаров (нарушая тишину): Т.Б., вы неправильно прочли это стихотворение.

Слава Захаров (нарушая тишину): Т.Б., вы неправильно прочли это стихотворение.